Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen dem professionellen Suchtnetzwerk und dem Spitalmilieu

Das Projekt „Collaboration directe addiction“, das von der Gesundheitsförderung Schweiz finanziert und vom Groupement Romand d’Études des Addictions (GREA) verwaltet wird, hat zum Ziel, die Schnittstellen zwischen den professionellen Netzwerken für Suchtprävention und -behandlung und dem Spitalumfeld zu verbessern. Zu diesem Zweck sollen zwischen 2024 und 2026 regionale Pilotprojekte durchgeführt und evaluiert werden. Parallel dazu wurde von Sucht Schweiz eine zweiteilige Studie durchgeführt. Die erste umfasst eine Bestandesaufnahme der in der Schweiz bestehenden Zusammenarbeit zwischen Spitalstrukturen und Organisationen oder Personen, die sich auf den Suchtbereich spezialisiert haben. Der zweite umfasst eine Übersicht über die internationale und nationale Literatur mit dem Ziel, empfohlene Praktiken zu identifizieren. Der vorliegende Forschungsbericht ist diesem zweiten Teil der Studie gewidmet.

Literaturrecherche zu Förderern und Hindernissen der Zusammenarbeit

Die Literaturübersicht wurde in Form einer „scoping review“ (oder Reichweitenstudie) durchgeführt, die sich auf drei mögliche Formen der interprofessionellen Zusammenarbeit im Suchtbereich konzentrierte: die Integration von Peer-HelferInnen, Liaison-Teams und Sozialarbeit. Die wichtigsten Sucheinschränkungen waren die Sprache (Englisch, Französisch, Deutsch) und das Jahr der Veröffentlichung (ab 1990) in einer Auswahl von drei Datenbanken (Web Of Science, PubMed und Ovid Medline). Darüber hinaus wurde eine Suche nach grauer Literatur über bestehende Kooperationen in der Schweiz auf den offiziellen Webseiten der Kantonsspitäler und der Kantone sowie über die Suchmaschine Google durchgeführt.

Im Juni 2023 wurden 5872 Referenzen aus den drei verwendeten Datenbanken extrahiert. Nach Ausschluss von Duplikaten wurden 5844 Referenzen vorausgewählt, von denen schließlich 94 für die Analyse ausgewählt wurden. In Bezug auf die Praktiken auf Schweizer Ebene wurden 57 Dokumente identifiziert, von denen 31 in die engere Wahl kamen.

Es ist anzumerken, dass viele der bestehenden Kooperationen nicht veröffentlicht wurden, da es sich oft um praktische Ansätze handelt, die nicht auf Forschung abzielen. Dies stellt eine wichtige Einschränkung in dieser Literaturübersicht dar, deren Ergebnisse nur die Veröffentlichungen widerspiegeln, die nach der gewählten Methode ermittelt und ausgewählt wurden.

Peer-Aiding und Liaisondienste: vielversprechende, aber anspruchsvolle Ansätze

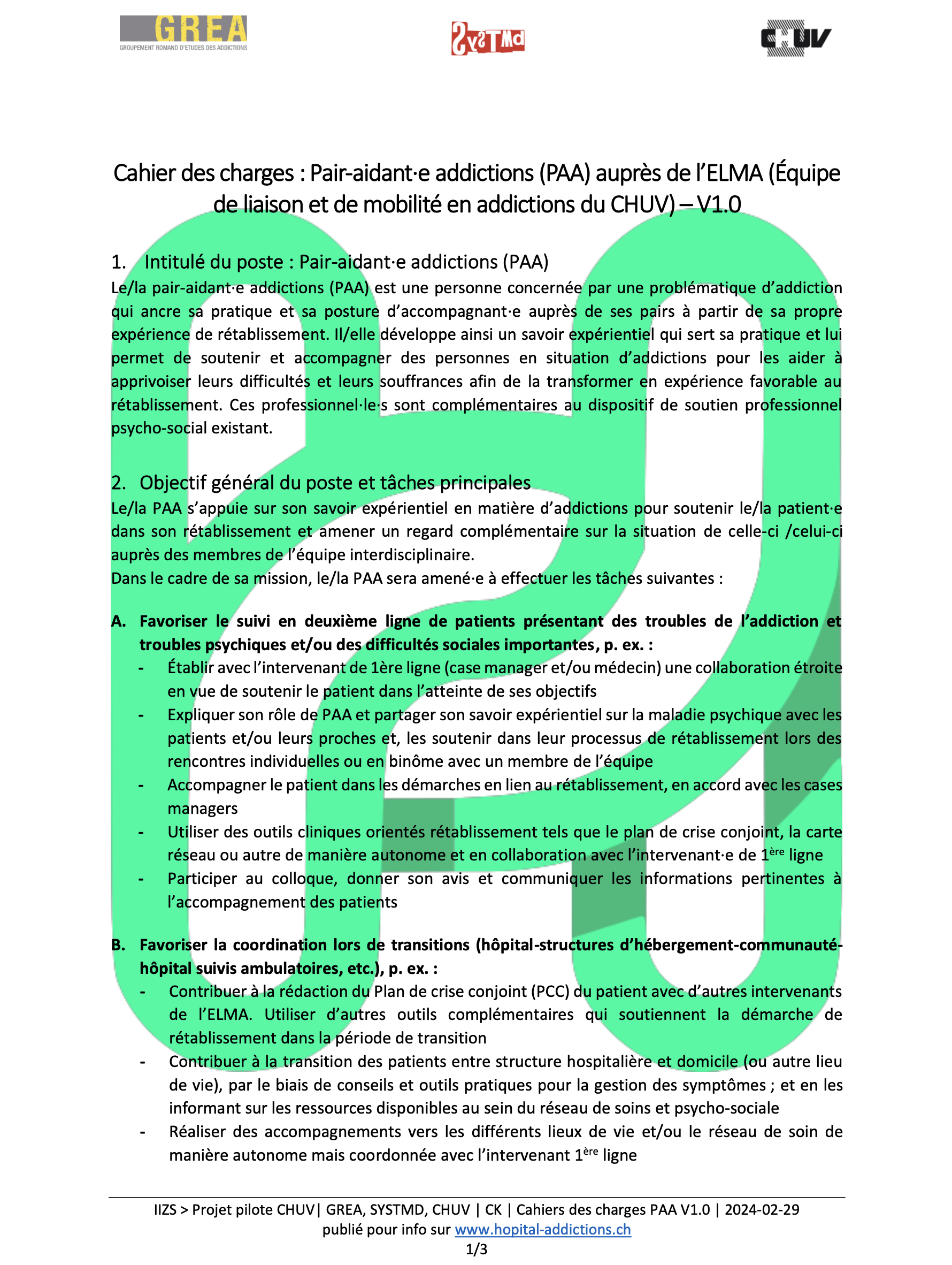

Peer-HelferInnen (oder PraktikerInnen, abgekürzt PPs[1]) sind der Hauptgegenstand von 41 ausgewählten Publikationen. Diese befassen sich mit der Rolle und Integration von PPs, der Machbarkeit und den Vorteilen, den Auswirkungen der Integration auf verschiedene Gesundheitsindikatoren der PatientInnen sowie mit Beschreibungen konkreter Implementierungen oder Tools und Empfehlungen. Daraus geht hervor, dass die Einbeziehung der PPs die Gesundheitsergebnisse der Patientinnen und Patienten sowohl in Bezug auf den Konsum als auch auf Komorbiditäten zu verbessern scheint. Ihr Einbezug würde auch bessere Beziehungen zwischen den PatientInnen und dem Pflegepersonal sowie eine höhere Lebensqualität am Arbeitsplatz für das Pflegepersonal fördern. Es ist möglich, dass diese Einbindung auch den PPs selbst persönliche Vorteile bringt, obwohl sie in dieser Rolle viele Herausforderungen zu bewältigen haben.

Die verschiedenen identifizierten Förderer und Hindernisse zeigen einige Elemente auf, die für die erfolgreiche Integration von Peer-HelferInnen in eine Abteilung notwendig sind. Die Art der Finanzierung und die Präsentation des Programms innerhalb der Einrichtung sind entscheidende Vorstufen. Zweitens erfordert die Einführung einer Peer-Helferin/eines Peer-Helfers eine Begleitung und eine klare vorherige Definition der Rollen aller Beteiligten. Es ist wichtig, dass der/die PeerhelferIn in Bezug auf Ausbildung, Eigenschaften, Persönlichkeit und persönlichen Hintergrund (z. B. Art der konsumierten Substanz, Hafterfahrung, assoziierte Erkrankunen) den Anforderungen der Rolle entspricht. Eine vorherige Schulung des/der Peer-HelferIn und des vorhandenen Personals erleichtert die Integration. Schließlich sollte eine Supervision eingerichtet werden.

Die Liaisondienste für Suchtkrankheiten sind mobile Teams, deren Hauptaufgaben darin bestehen, die Pflegeteams zu schulen und zu unterstützen, bei Personen mit (möglicher) Suchterkrankung zu intervenieren und Pflege- und Betreuungsprotokolle zu erstellen; diese Teams bieten somit auch Unterstützung in Bezug auf somatische Problematiken. Insgesamt 43 der berücksichtigten Publikationen beziehen sich hauptsächlich auf einen Liaisondienst. Die Publikationen befassen sich mit den Auswirkungen auf die Patienten, insbesondere auf ihre Gesundheit, sowie mit den Auswirkungen auf die Kosten der Betreuung. Sie thematisieren auch die Schwierigkeiten der Pflegenden in den Liaisonteams, den Nutzen solcher Teams, die Meinungen der Pflegeteams, die Rollen und die Zusammensetzung der Liaisonteams sowie die Implementierung und das Audit solcher Teams.

Die Einführung von Liaisonteams scheint sich positiv auf die Ergebnisse der Patienten bezüglich Alkoholabhängigkeit sowie auf den Umgang mit Suchterkrankungen auszuwirken (jedoch nicht auf die Abstinenz). Weitere Vorteile wären, dass die Liaisondienste die Behandlungskosten senken, die Sucht als Krankheit innerhalb des Krankenhauses verorten, den Pflegeteams Unterstützung anbieten und Behandlungsprotokolle für die medikamentöse Behandlung der Suchterkrankung einerseits und für die Schmerzbehandlung andererseits erstellen können.

Die wichtigsten Faktoren für die Einrichtung eines Liaisondienstes sind die Integration in die vorgegebenen Strukturen des Krankenhauses sowie die Kommunikation über die Existenz des Dienstes, seinen Beitrag und die Verfahren zur Inanspruchnahme.

Die Zusammenarbeit mit Strukturen außerhalb des Krankenhauses muss ebenfalls priorisiert und vorbereitet werden. Des Weiteren müssen diese Teams im Kontext der Betreuung relationales und somatisches Fachwissen anbieten. Ihr Erfolg hängt davon ab, dass sie evidenzbasierte und standardisierte Ansätze zur Prävention, Auswertung und Intervention (einschließlich pharmakologischer Maßnahmen) integrieren. Durch die kontinuierliche Evaluation und Überwachung der Implementierung des Liaisondienstes können Schwierigkeiten frühzeitig erkannt und behoben werden.

Nur fünf der ausgewählten Publikationen befassen sich hauptsächlich mit Sozialdiensten im Rahmen der Zusammenarbeit. Obwohl Sozialdienste sehr häufig in Liaisondiensten integriert sind, befassen sich nur wenige Artikel explizit mit der Rolle, den Vorteilen und den Schwierigkeiten dieser Dienste. In den Artikeln, die sich mit ihnen befassen, wird ihre Fähigkeit, Motivationsgespräche zu führen, hervorgehoben.

Im Allgemeinen erleichtert die Ausbildung die interprofessionelle Zusammenarbeit und führt zu einer Verbesserung der Betreuung. Fünf ausgewählte Artikel befassen sich hauptsächlich mit den Ergebnissen von Online-Schulungen und deren Vorteilen. Die vorgestellten Schulungen werden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern positiv bewertet, da sie sich nach der Schulung besser in der Lage fühlen, komplexe Fälle zu bewältigen.

Die einzige Studie, die versucht hat, die Auswirkungen auf die verwendeten Behandlungen zu bewerten, hat jedoch keine solchen Auswirkungen festgestellt.

Ein noch bruchstückhafter Überblick über Initiativen in der Schweiz

Die graue Literatur über Initiativen in der Schweiz enthält lediglich Beispiele für die Zusammenarbeit in Form von Liaisonteams oder Schulungen. Dieses Bild bleibt jedoch sehr unvollständig, da viele Kooperationen nicht Gegenstand einer öffentlich zugänglichen Dokumentation sind.

Was die Finanzierungsmöglichkeiten betrifft, stellt eine Studie fest, dass es an Möglichkeiten mangelt, Koordinationsaufgaben zu vergüten, die für eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit jedoch unerlässlich sind.

Abschließend

Die Literaturübersicht legt nahe, dass Peer-Aiding und Liaisondienste nicht nur die Betreuung der Patientinnen und Patienten und deren Gesundheit verbessern können, sondern auch die Arbeitszufriedenheit des Pflegepersonals erhöhen und durch interprofessionelle Betreuung Kosten senken können.

Die festgestellten Hemmnisse und Erleichterungen sind auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Auf der systemischen Ebene ist die Entwicklung eines geeigneten Finanzierungsmechanismus entscheidend, um einen günstigen Kontext für die interprofessionelle Zusammenarbeit zu schaffen. Die meisten Empfehlungen sind jedoch auf institutioneller Ebene zu finden, angefangen bei der klaren Definition von Rollen und Pflichtenheften, der Durchführung von Schulungen und der Bereitstellung von Unterstützung, einschließlich administrativer Unterstützung, um individuelle Widerstände und Probleme zu überwinden.

[1] Die für diesen Bericht verwendete Definition wurde von der Vereinigung Re-pairs (2021) vorgeschlagen und übersetzt: „Peer Helfer in psychischer Gesundheit sind Gesundheitsfachkräfte, die selbst an einer psychischen Störung oder Sucht gelitten haben. Nachdem sie auf dem Weg der Genesung vorangekommen sind und genügend Abstand zu ihren Erfahrungen gewonnen haben, haben sie eine zertifizierte Ausbildung absolviert, um die Genesung anderer Menschen zu unterstützen. Sie haben somit die Rolle von Experten aus Erfahrung“.

Hôpital et Addictions

Sucht im Spital

Hospital and addiction

C/O Groupement Romand d’Etude des Addictions (GREA)

Rue Saint-Pierre 3

CH-1003 Lausanne

+41 (0) 24 426 34 34

info@hopital-addictions.ch

Impressum

Nutzungsrechte

Die Website hopital-addictions.ch wurde von GREA konzipiert und realisiert.

Cyrus Brüggimann war für das Design und die technische Umsetzung der ersten Version der Website (aktuelle Version) verantwortlich.

Die Wartung und weitere Entwicklungen werden von FFLOW Agency Lausanne übernommen.

Die auf dieser Website verwendeten Bilder stammen von Freepik. Die Porträts der Mitarbeitenden wurden von den Webseiten der jeweiligen Institutionen übernommen.

Das gesamte im Rahmen des Projekts „Hôpital et Addictions“ erstellte Material, das unter der Rubrik „Ressourcen“ zur Verfügung gestellt wird, unterliegt einer Creative Commons-Lizenz vom Typ CC BY-NC.

Diese Lizenz erlaubt es den Wiederverwendern, das Material in beliebigen Medien oder Formaten ausschließlich für nicht-kommerzielle Zwecke und nur unter der Voraussetzung zu verbreiten, zu remixen, anzupassen und weiterzuentwickeln, dass die Zuordnung zum Urheber erfolgt.